1回だけでは足りないから

1回読んだらOKという本は、

- 楽しむだけ

- 話題、流行にのる

という場合でしょう。

しかし何度も同じ本を読む場合は、その本に関して自分で話をしたり、書いたりすることがある場合です。

ただ、必ずしもそういうアウトプットがあるから読むべきというものでもありません。

書き手の「型」がつく

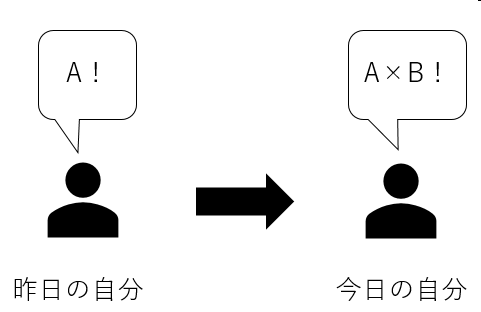

何度も読むとその本に書かれている思考の流れが頭に強く刻印されます。

つまり考え方の「型」が付きます。

一回だけでは既にある考え方の型に戻ってしまいます。

型というのは強いものだからですね。

が、何度も読むと書き手の型も身に付きます。

そうすると 既にある考え方が無くなるわけではありません。

場合によっては既存の考え方でいい場合もありますが、もう一方の場合では本で読んだ考え方で考えたほうが楽だったりします。

例えば「子供の考え方」と「大人の考え方」になっていくのは、社会にもまれて、年数が経って得るものでしょう。

ほとんどの人は20、30歳と年齢を重ねていくと「大人の考え方」になっていきます。

それは読書をしていないにも限らず、似てきます。

社会的考え方は数十年レベルでは変わらないからですね。

それはそれで持っていていいんです。

しかしそれに含めて特殊な事例は世の中にたくさんあります。

社会的な考え方はそこで合わせていけばいいですが、自分が楽になるように秘かに考えておく思考の逃げ場のような場所が出来る場合があります。

そうすることでストレスがぐっと下がります。

これは個人的な逃げ場のような場合ですが、社会的にも有用な場合もあります。

社会的になるための読書

ある団体で自分で話を振って話題を作る場合、それに関して詳しくないと何となく話は盛り上がりにくいですよね。

例えばある映画や本の話題になった時、その事に全く詳しくないとただの聞き手になってしまいます。

聞き手になるのは悪いことではありませんが、全く話が出来ないと存在感が生まれません。

ずっと何も話せないと「何か好きなことないの?」と趣味の無い、人間的でないような烙印を押される場合もあります。

そこまで好きなことが無い場合は別ですが、人間は誰でも何か好きなものを持っているか、持つことが出来るものです。

それを人に語る場合、その言葉を知らないといけません。

「語彙力が無い」というのは単語数が無いのではなく、こういう話題が無い、文脈を自分て掴むことが出来ないことが語彙力だと思います。

【関連記事】

信用を得られる

その時に「その話は分からない」では、話の熱が下がってしまいます。

熱を持つという事は「信用」に繋がります。

それが国語の先生が授業で本を紹介する場合、何度も読まないと細かな情報を覚えていないと大変なことになります。

それが複数の生徒に話す場合では話があちらこちらに飛ぶことになります。

その時に話が握れなければ、先生自体の信用はガクッと下がります。

【関連記事】

信用は貨幣な価値ではありませんが、人間関係においては大きな価値になります。

自分の好きな話題になったらその話は自分が握れるというような、「権力」のようなものを持つことが出来ます。

このように人にその話をするとき、人と共有するときは何度も読んでいたほうが良いんです。

私が大学院の時に担当の先生に言われたのは

「100回読め」

ということ。

元ネタは『三国志』。

「読書百遍、意、自ずから通ず」

(100回読めば、どんなに難しい本でも著者の気持ちが分かる)

文学研究をする場合はそうでしょう。

あらゆる質問が飛んだ時にそれに答えられるくらいにならないと、専門家やプロとは名乗れません。

1回だけでは自分しか楽しめない

1回だけ読んでいるときは自分の中にある知識でしか読むことができません。

つまり自分の中の知識と本の中の知識との確認作業です。

これによってこの本がどういうことを言わんとしているのかが大体わかるようになってきます。

ここで読むのをやめてしまったら意味がありません。

本を読むのにどういう意味があるかといえば、新たな見識を手に入れなければ意味がありません。

もっと言えば新しい言葉が話せるようにならないと意味があるとは思えません。

2回目からは初めて、新しい知識の習得作業に移るんです。

しかし人間の無意識というのは新たな情報に対して抵抗感を覚えるようにできています。

恒常性(ホメオスタシス)機能によってですね。

つまり新たな情報を得ることによって今までの自分と別の自分に変わるわけです。

【関連記事】

深みが分かる

「1回読んだ本なのに読むたびに違うことが分かる」

という感覚は本を読んだ人ならだれでも味わう感覚でしょう。

頭のいい人なら何でも一回で分かると思いがちですが、そうではありません。

頭のいい人というのは沢山の情報がすでに入っているので一度に受け取れる情報量が多いだけです。

ですから普通の人もたくさん情報を仕入れれば、一度にたくさんのことを確認できるんです。

これはとっても喜ばしいことのように思えますが、生物としてはそういうことばかりではいけないんですね。

自己同一性を保たなければならないので本を読んだくらいで考え方が一変されてしまっては困ります。

しかしなぜ本を読むかといえば、自分の体だけが恒常性を保たれても、その環境もまた日々刻々と変わっているからです。

その変化する情勢に対して自分自身も変化しなければ、いくら恒常性を保とうにも保つ体自体がなくなってしまいます。

ですから生物の体はその時その場に合った体をもった個体が適者生存してるんですね。

それは体だけではなく精神面も同じ事です。これからの時代もまたどんどん変わっていきます。

技術は3年ごとに変わっていくという計算らしいので3年後の未来は見えません。

しかしできることといえば、常に新たな情報を取り込むということでしょう。

今日手に入れた情報が明日には変わっているということがあります。

しかし、言葉というのは常に変わらない言葉であるロゴス(秩序)とその場その場の状況によって変わる言葉であるレーマ(未知の部分)があります。

レーマというのは人それぞれの解釈のことです。

誰でも同じことを考えているはずなのに解釈の違いによって全然行動が変わってくることがありますよね。

本を読むことでこの人はどういおう解釈に基づいて行動しているのかが分かってきます。

大学の勉強で初めにその学問の歴史を勉強するのは全体のロゴスを確認し、学者別のレーマを知る素養を作っているんですね。

本を読むことによって情報の確認作業を強いものにしていきましょう。

【関連記事】