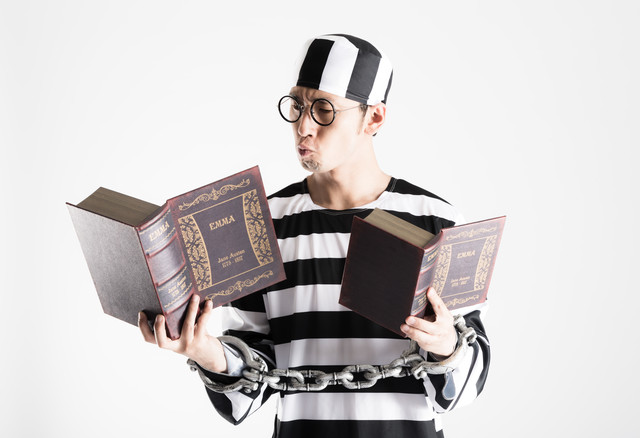

本をたくさん読むこと。

何の意見かによります。

例えば政治の意見を持つ場合、政治の知識を持っていなければ何かしらの疑問さえも「思う」ことはできません。

つまり「知識を持つこと」が大切。

ではどれくらいの知識かといえば本棚一個分でいい。

普通の本棚(床から天井まで)のもので大体200から600冊くらい入るでしょう。

ですので大体その分野に関して200冊が最低ラインです。

えー?そんなに??

と思うでしょう。

でも私は一冊の本丸ごと読めとか、暗記しろとまで言いません。

一冊一冊は流し読みでもいいんです。

ただし高校生では受験や部活に忙しくて自分の興味ある本を読むことができないんですよね。

試しに図書館でも本屋でも一つの分野を飽きたりつまらなくなったら飛ばす感覚で乱読してみましょう。

【関連記事】

何かしら思うことはあるはずです。

10冊レベルでは世の中のその分野に関するプロはみんな思っていることを思うでしょう。

100を超えたあたりから違う人の意見なのに似ている意見や、よくある意見などを繰り返し見るようになるはずです。

そしてその倍に行けば、それらの各分野の中でのよく知られている意見や例外的な意見

を十分知った上での自分の意見が堂々と言えるくらいになるのです。

つまり教養を持つことで教養が得られるんです。

ちなみに意見は必ずしも正しいものではなくてはならないわけではありません。

意見は自分の内なる欲望が心から出たものでもあります。

子供に自分の意見はありません。

あくまで欲望はありますが、こうしたほうがよくなる、こうするべきだというものがありません。

つまり意見は個人の欲望だけでは意見とはいえないのです。

【関連記事】

学生には意外と忙しい

学校の勉強レベルでは自分の意見を持つことは実質上できません。一応意見を言うことはできますが、それは借り物の意見なのです。

と言っても高校生には難しい。

【関連記事】

例えばその分野で20年やっているというベテランの意見にそのまま乗っかるのも、一つの手です。

本を読むことでプロの努力に乗っかれるというのも本の魅力ですね。

テレビや動画などではどうしてもそれが薄くなってしまいます。

学生におすすめの学者の意見は齋藤孝ですね。

教育学者なので文章も読みやすいのです。

次は 養老孟司。

どちらかというと養老さんの本のほうがよく読んでいます。

同じ人の本を何冊も読んでみるというのもいい方法です。

同じ人が書いているので同じ情報があり、知識同士が有機的につながっていて、

その考えを編み出しているんだということがよくわかるのです。

すると過去に読んだ本の理解も上がっていくのです。

そういう風に何冊も読むのであればキンドルのプライムでざっと本を選んでしまったほうが得ですね。 何冊あっても足りないので本当に重宝しています。

【関連記事】